优秀校友专访——张剑云:平凡岗位铸造高铁工匠

文章来源:党委工作部 董槟洱 发布者:党委工作部 发布时间:2025-05-26 阅读:次

从普通的铸造工到高级技师、高级工程师、中国中车优秀共产党员、中国中车资深技能专家、全国铸造行业技术能手,再到当选全国劳动模范,他始终感恩伟大的时代,始终热爱身处的行业,始终坚持为中国速度不懈奋斗。他就是常州铁道高等职业技术学校99届校友、中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司研究院科研试制班班长——张剑云。

我在常铁那些事儿

“在常铁的学习经历,是我职业生涯的起点。”张剑云谈起在母校的学习生活,眼中闪烁着光芒,学校安排的实习让他记忆犹新。“实习期间,我们亲手参与产品制作,做得好的作品可以直接作为成品使用。”他回忆道,“正是这样真刀真枪的实践机会,让我对铸造行业产生了浓厚兴趣。”

这份在校园里培养的热爱,帮助他度过了职业生涯最初的艰辛岁月。“刚上班时,我的毛衣都是被溅出的铁水烫的小孔洞。每天下班第一件事就是洗鼻子,鼻孔里都是黑的。”他笑着说到。面对如此“灰头土脸”的工作环境,他没有丝毫退缩,“因兴趣而热爱”“爱一行钻一行”的信念让他在铸造这条路上越走越坚定。

在学校课堂上,他同样收获了宝贵的精神财富。他特别感念学校老师的言传身教,“老师总是鼓励我们大胆质疑,即便是对他讲授的内容提出不同见解,他都会认真倾听、平等探讨。”老师开放包容的治学态度,在他心中播下了实践出真知的态度。这种在校园里培养的探索求真精神,让他在工作中不断创新突破,在实践中成功解决了耙链中间体型壳分层缺陷等问题。他说到,从课堂上的大胆提问到现场的技术创新,这条探索之路的起点正是常铁校园里那一堂堂鼓励思辨的专业课。

十年如一日的锤炼

1999年8月,张剑云从常州铁路机械学校(常州铁道高等职业技术学校前身)毕业,进入中车戚墅堰所熔炼班工作。熔炼,中国高铁关键零部件铸造生产中最核心的环节之一,也是条件最艰苦的工种之一。通宵达旦的生产节奏、“灰头土脸”的车间环境、动辄40℃以上的高温……在旁人看来的“苦、脏、累”没有吓退这个20岁的年轻人。

无论是团队合作,还是单兵作战,他永远充满干劲。“虽然铸造钢铁时温度高达1500℃,整个车间四处都是滚滚热浪,但每次破解难题的成就感总能让我忘却工作的辛苦。”在他看来,铸件是有生命的,把铸件做成了废品,就是扼杀了它的生命。面对有质量问题的铸件,一定要还原“真相”找出“真凶”。这份信念也促使张剑云不断学习,一有空就泡在图书馆、专业论坛里。一线丰富的生产实践经验,加上对专业知识的孜孜汲取,他“破案”的本领也不断提升。

正因为这份热爱,让他更有使命感与幸福感,他也成为了当初中专铸造班50名毕业生中唯一还在一线坚守的“异类”。看着同学一个个“华丽转行”,他不曾后悔。坚信每一个岗位都需要有爱它的人勤勤恳恳、兢兢业业,而他正脚踏实地地朝着光的方向走去。

从工人到工程师

2019年恰逢中车戚墅堰所实施产改,大力建设“双师型”人才队伍,张剑云当仁不让,通过层层考核,顺利跨界成为“铸造工程师”,真正从铸造工蝶变成“张工”。由他主持完成的“降低350公里铝合金齿轮箱夹砂缺陷比例”项目获2019年省QC成果二等奖、“复兴号标准动车组铝合金齿轮箱成型工艺革新及质量控制”项目获市职工十大科技创新成果。他带领团队完成难题攻关项目十余项,累计创造经济效益5000余万元;先后编写作业指导书、企业标准、先进操作法23项,开发铸造岗位技能培训课件28件,培训铸造技能人员近700人。

以前工人想进科研楼“比登天还难”,产改像推开一扇窗,如今张剑云带着《时速600公里高速磁悬浮列车用系列铝合金铸件的研发》课题,和技术部工程师们围坐长桌讨论方案。身份变了,初心未改,他的办公室紧邻车间,抽屉里放着磨破的劳保手套和随身携带的笔记本,上面记满了铸件缺陷数据和改进方案。

从热爱到传播热爱

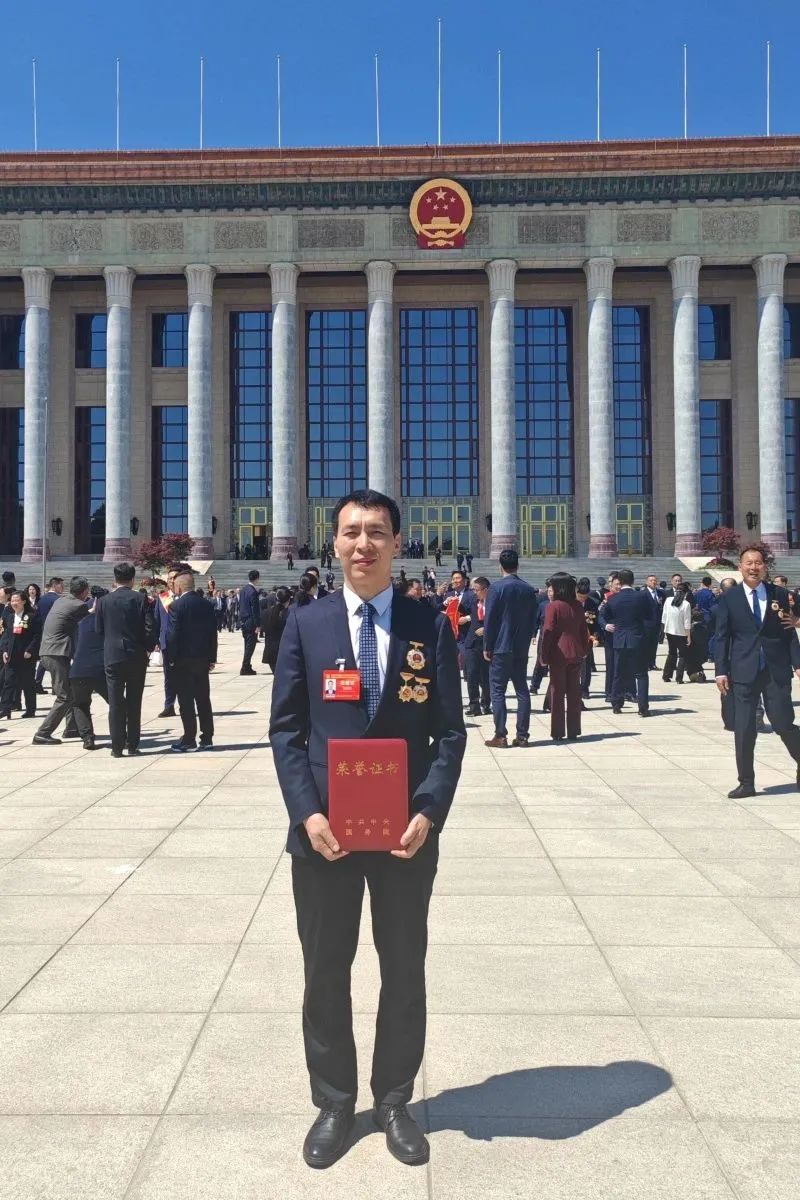

“师父给我们的印象就是认真、吃苦耐劳、细致。”张剑云技能大师工作室成员左文东说,“师父对我们这些晚辈很有耐心,从来不跟我们摆架子,他的为人和技能都是No.1!” 自工作室成立以来,成员中已有4人获“全国铸造行业技术能手”称号,1人获中车技能专家,7人获评技师,3人成为双师型人才。张剑云也获评了“全国五一劳动奖章”“中国铸造大工匠”“龙城工匠”;入选2024年“大国工匠”培育对象名单。如今,他获评“全国劳动模范”荣誉称号,并作为先进代表,登上了人民大会堂的领奖台。

此次回到母校,张剑云深情寄语学弟学妹,希望你们静下心来练内功、打基础,在实干中不断磨炼成长,把个人的小我融入行业和国家发展的大我之中,始终坚定技能报国的理想信念,紧密围绕国家重大战略需求,在勤学苦练中锻造过硬本领,努力成为新时代的高素质技能人才。